ウィンベル合同会社(福岡市博多区、代表:弁護士山口真彦)は、2025年8月4日、労働トラブル予防のための科学的採用術セミナーにおいて、福岡開催に加えて大阪開催も決定したことを発表しました。

同セミナー開催に伴い実施した人事・管理職経験者100名を対象とした労働トラブルに関するWEBアンケート調査では、過去1年間で労働トラブルを経験した担当者が61%に達し、その中でもパワハラ・セクハラ問題が39%で最多となるなど、中小企業における労働トラブルの深刻な実態が明らかになりました。

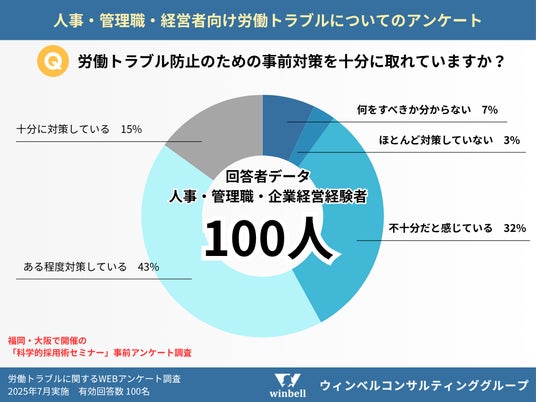

さらに労働トラブル予防対策について「不十分だと感じている」担当者が32%に達し、予防策の重要性が浮き彫りになっています。

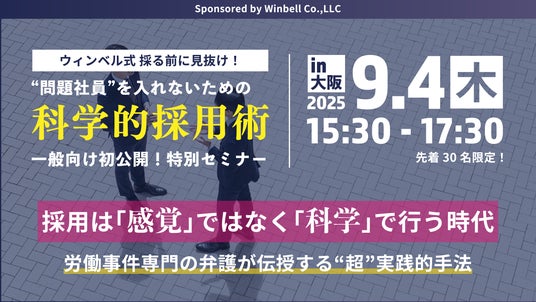

労働トラブル予防の科学的採用術セミナーの大阪開催が決定

ウィンベル合同会社では、中小企業において深刻化する労働トラブル問題の根本的解決を図るため、問題社員を採用前に見極める科学的手法を指導するセミナーを開催します。

これまで福岡開催のみでしたが、関西圏の企業経営者・人事担当者から多数の開催要望が寄せられたことを受け、大阪での開催実施を決定いたしました。

同セミナーでは、心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した二要因理論を活用し、労働者の動機付けメカニズムを科学的に分析することで、採用段階で労働トラブルの原因となりうる人材を見極める手法を指導します。

従来の面接技法では判断が困難とされていた応募者の内面的特性を、行動心理学に基づいた質問技法により客観的に評価する方法論を提供する内容となっています。

大阪開催は2025年9月4日(木)15時30分から17時30分、新大阪丸ビル別館で実施されます。

福岡は2025年8月27日(水)15時から17時、アーバンネット博多ビル4階第1会議室で実施されます。

セミナー詳細:労働トラブルを予防する科学的採用術特別セミナー

日程:大阪セミナー2025年9月4日

会場:新大阪丸ビル別館

労働トラブルの現実、61%が「過去1年で経験」の深刻な実態

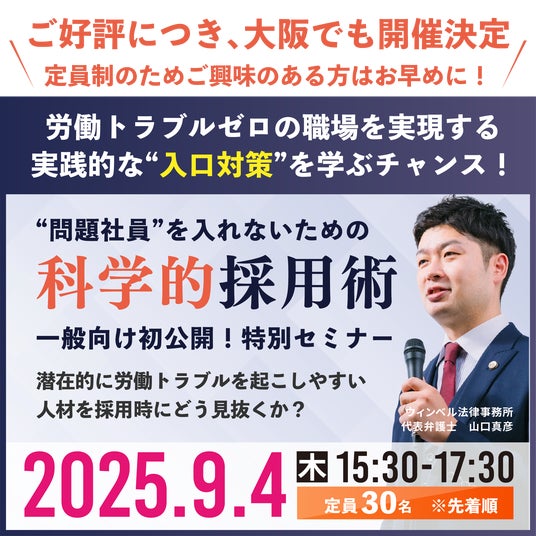

セミナー開催に先立ち、ウィンベル合同会社が実施した調査では、人事・管理職経験者または中小企業経営経験者100名を対象として労働トラブルの実態を調査しました。

その結果、過去1年間で労働トラブルを経験した回答者は61%に達し、そのうち複数回経験した者が31%、1回経験した者が30%となりました。

人事・管理職・経営者向け労働トラブルについてのアンケート1.過去1年間で労働トラブルを経験しましたか?

さらに深刻なのは、労働トラブルを経験していないものの不安を抱えている回答者が19%存在することです。これを合計すると、実に8割の担当者が労働トラブルに関する懸念を抱えている実態が明らかになりました。

年代別の分析では、30代が41%と最も多く、次いで40代が28%、20代が15%となっており、企業の中核を担う世代において労働トラブルへの対応が重要課題となっていることが判明しました。性別については男性が58%、女性が42%の構成となっています。

この調査結果は、中小企業における労働トラブルが一過性の問題ではなく、継続的かつ複合的な経営課題として顕在化していることを示しています。

特に複数回経験している担当者の存在は、根本的な対策が講じられていない企業の実情を浮き彫りにしています。

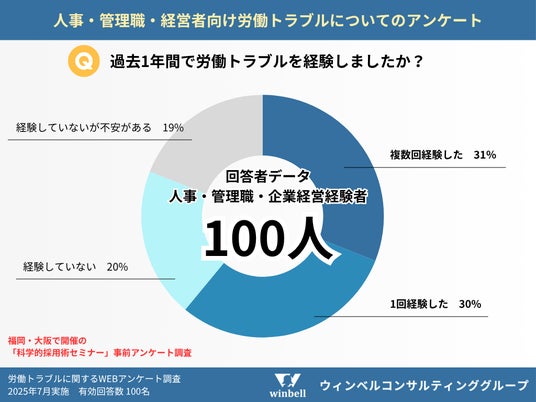

「労働トラブル種類別ランキング」パワハラ・セクハラ問題が39%で圧倒的1位

最も頻発する労働トラブルの種類について調査した結果、パワハラ・セクハラ問題が39%で圧倒的な1位となりました。

2位は労働条件の相違が20%、3位は未払い残業代の請求が9%、4位は有給休暇取得に関するトラブルが7%、5位は不当解雇の訴えが6%となっています。

パワハラ・セクハラ問題39%の深刻な背景

パワハラ・セクハラ問題の高い発生率は、職場環境における人間関係の複雑化と、ハラスメントに対する社会的認識の変化が影響していると考えられます。従来であれば許容されていた指導方法や職場でのコミュニケーションが、現在ではハラスメントとして問題視される傾向が強まっており、管理職や人事担当者が対応に苦慮している状況が浮かび上がっています。

今回収集されたアンケート調査から具体的事例を分析すると、

- 「特定の社員に対して複数名でパワハラを行う問題が発生した」

- 「上司が女性部下に対して性差別的な発言を繰り返し、降格処分となった」

といった深刻な事例が報告されています。

労働条件の相違20%が示す採用プロセスの問題

2位の労働条件の相違については、採用時の説明と実際の業務内容や待遇に乖離が生じるケースが多発していることを示しています。- 「採用時に説明した業務内容と実際の仕事内容が大きく異なると、社員から不満の申し出があった」

- 「社長が採用時に約束した労働条件と実際の契約内容が違っていてトラブルになった」

といった事例が典型的です。

これは採用プロセスにおける情報提供の不備や、応募者の期待値管理が適切に行われていないことが原因と推測されます。

特に中小企業では採用担当者の経験不足により、求職者に対する説明が曖昧になりがちで、入社後のミスマッチを引き起こしている実態があります。

未払い残業代問題9%の法的リスク

3位の未払い残業代の請求については、労働基準法の厳格化と労働者の権利意識向上により、企業側での適切な労働時間管理がより重要となっていることを反映しています。- 「残業代の計算方法を巡って監督署から勧告が届いた」

といった事例が報告されており、企業経営に直接的な財務負担をもたらしています。

セミナー詳細:労働トラブルを予防する科学的採用術特別セミナー

日程:大阪セミナー2025年9月4日

会場:新大阪丸ビル別館

労働トラブル予防対策の実施状況、32%が「不十分」と回答

労働トラブル防止のための事前対策の実施状況について調査した結果、「不十分だと感じている」と回答した担当者が32%に達しました。

「ある程度対策している」が43%で最多となったものの、「十分に対策している」は15%にとどまり、多くの企業で予防対策に課題を抱えている実態が判明しました。

さらに深刻なのは、「何をすべきか分からない」と回答した担当者が7%、「ほとんど対策していない」が3%存在することです。

これらを合計すると、実質的に有効な予防対策を講じていない企業が42%に達することになり、労働トラブルの高い発生率との相関関係を示しています。

予防対策不足の具体的な実態

対策を実施している企業においても、その内容は就業規則の整備や研修の実施など従来型の取り組みが中心となっており、根本的な問題解決に至っていないケースが多いと考えられます。特に中小企業では人事部門の専門性や経験値が限定的であることが多く、効果的な予防対策の立案と実行に困難を抱えている状況が推察されます。

実際の事例として

- 「社員から不満の声が頻繁に聞こえてくるため、事前対策をもっと強化すべきだと痛感している」

- 「労使間のコミュニケーション促進とルール策定により、労働トラブルの予防効果を実感している」

といった回答が寄せられており、企業間での取り組み格差が顕著に表れています。

セミナー詳細:労働トラブルを予防する科学的採用術特別セミナー

日程:大阪セミナー2025年9月4日

会場:新大阪丸ビル別館

労働トラブルの具体的事例、タイプ別に見る危険信号

今回の調査で収集された具体的な労働トラブル事例を分析すると、その多くが採用段階での適切な見極めにより予防可能であったことが明らかになっています。

以下、今回のWEBアンケート調査で収集できた具体的なコメントをタイプ別に紹介いたします。

ハラスメント型労働トラブル(39%)

最も多く報告されたのがハラスメント関連のトラブルで、組織全体の雰囲気を悪化させる深刻な問題となっています。これらは個人の問題を超えて、組織文化そのものに根ざした構造的問題となっており、被害者の精神的ダメージだけでなく、周囲の社員への悪影響も深刻です。

妊娠・育児関連トラブル

- 「妊娠した社員が権利を盾にして業務を他の社員に押し付け、職場全体が混乱した」- 「妊娠中の女性社員に重労働をさせてしまい、マタハラ問題として訴えられた」

これらの事例は、妊娠・育児に関する法的保護と職場での実務対応のバランスの難しさを示しています。

労働条件・待遇関連トラブル(20%)

- 「給与体系について口頭で説明した内容と実際の支給額が異なるとして差額請求された」- 「採用時の情報を都合よく解釈されて、正当な評価でないと文句を言われ退職された」

これらの事例は、採用プロセスでの情報提供の重要性を示しています。

曖昧な説明や期待値の相違は、入社後の深刻なトラブルに発展する可能性が高く、企業の信頼性にも関わる問題となります。

勤怠・業務態度の問題

- 「タイムカードを押し忘れて実際は働いていないのに残業代を請求してきた社員が複数いた」このような事例は、基本的な勤務態度の問題を示しており、組織運営の根幹に関わる課題となっています。

セミナー詳細:労働トラブルを予防する科学的採用術特別セミナー

日程:大阪セミナー2025年9月4日

会場:新大阪丸ビル別館

労働トラブル予防は採用段階での人材見極めが大切

今回の調査結果から、なぜ労働トラブルの予防が企業経営において喫緊の課題となっているのか、その深刻な実態が浮き彫りになりました。

61%の企業が過去1年で労働トラブルを経験し、そのうち31%が複数回経験しているという現実は、従来の事後対応型の対策では根本的な解決に至っていないことを明確に示しています。

事後対応の限界と予防の重要性

労働トラブルが一度発生すると、企業は法的対応、内部調査、関係者への聞き取り、処分の検討など、膨大な時間とコストを要する対応に追われることになります。今回の調査でも

- 「社員との面談内容を無断録音され、その音声が社内に拡散された」

- 「退職者から精神的損害として損害賠償と治療費を長期間請求され続けた」

といった事例が報告されており、一つのトラブルが長期間にわたって企業経営に悪影響を与え続ける実態が明らかになっています。

さらに深刻なのは、労働トラブルが他の社員に与える影響です。

一人の問題社員が職場全体の雰囲気を悪化させ、他の社員のモチベーション低下や離職を引き起こしています。

優秀な人材を失う一方で、問題のある人材は法的保護により容易に解雇できないという状況は、企業にとって二重の損失となっています。

予防対策不足が招く悪循環

今回の調査で「不十分だと感じている」32%、「何をすべきか分からない」7%、「ほとんど対策していない」3%を合計すると、42%の企業が実質的に有効な予防対策を講じていないことが判明しました。この予防対策の不備が、61%という高い労働トラブル発生率の根本原因となっています。予防対策が不十分な企業では、問題のある人材を採用してしまい、入社後にトラブルが発生するという悪循環に陥っています。

採用段階での見極めや説明が不十分であったことを示すこれらの事例は、科学的な採用手法の必要性を裏付けています。

採用段階での見極めが唯一の根本的解決策

労働トラブルを引き起こす人材の多くは、採用面接の段階で適切な質問や観察を行えば、その兆候を発見することが可能です。重要なのは、これらの見極めを経験や勘に頼るのではなく、心理学的根拠に基づいた科学的手法により客観的に実施することです。

感情的な判断や先入観を排除し、応募者の本質的な価値観や行動パターンを正確に評価することで、労働トラブルの原因となる人材の採用を事前に防ぐことができます。

科学的採用術による予防効果

科学的な採用手法を導入することで、企業は以下のような予防効果を期待できます。まず、問題のある人材の採用を事前に防ぐことで、労働トラブルの発生率を劇的に低下させることができます。

次に、採用ミスマッチの減少により、早期離職率の改善と採用コストの削減を実現できます。

さらに、職場環境の安定化により、既存社員のモチベーション向上と生産性の向上を図ることができます。

最も重要なのは、予防により経営リソースを本来の事業活動に集中できることです。

労働トラブル対応に費やしていた時間と費用を、売上向上や事業拡大に振り向けることで、企業の持続的成長を実現することが可能となります。

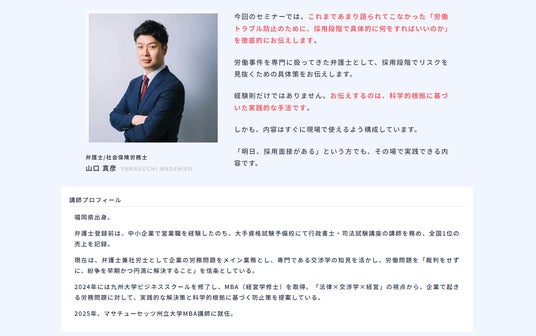

労働トラブルを予防する科学的採用術特別セミナーで実践的手法を徹底指導

ウィンベル合同会社が開催する労働トラブル防止のための科学的採用術セミナーでは、これらの理論的背景を踏まえた実践的な手法を徹底指導いたします。

セミナー内容&講師プロフィール

1.科学的面接設計手法

ハーズバーグの二要因理論に基づいた質問項目の設計から、評価基準の設定、判定プロセスの標準化まで、採用活動全体を科学的根拠に基づいて体系化した手法を習得できます。2.危険信号の早期発見技術

面接時の表情、言動、回答パターンから、労働トラブルを引き起こしやすい人材の特徴を見抜く観察技術を身につけることができます。3.法的リスク回避の採用技法

差別的な質問を避けながらも効果的に人材を見極める、法的に適切な採用手法を習得できます。労働トラブルを防止しつつ、企業側も法的リスクを負わない採用プロセスの設計方法を学べます。4.実践的採用ツールの提供

理論だけでなく、すぐに実践可能な質問事項やアンケート項目などを提供いたします。これにより、採用担当者の経験や勘に頼らない、再現性の高い選考プロセスを構築できます。科学的採用術特別セミナー詳細

労働トラブルを予防する科学的採用術特別セミナー

セミナー詳細:労働トラブルを予防する科学的採用術特別セミナー

福岡開催

日時:2025年8月27日(水)15:00~17:00

会場:アーバンネット博多ビル4F(第1会議室)

定員:24名(会場参加)

ZOOM配信:全国どこからでも参加可能(定員制限なし)

大阪開催

日程:大阪セミナー2025年9月4日

会場:新大阪丸ビル別館

参加費:5,500円(会場・ZOOM共通料金)

申込締切:各開催日の1週間前

主催:ウィンベル合同会社

講師:弁護士山口真彦(労働事件専門)

このセミナーはこんな方におすすめです

過去1年で労働トラブルを経験し、根本的な予防策を知りたい経営者・人事担当者の方

労働トラブルの61%が経験している現実を踏まえ、再発防止のための科学的手法を習得できます。

採用面接で問題を見抜けず、入社後にトラブルを引き起こす人材を採用してしまう採用担当者の方

科学的根拠に基づく確実な見極め手法により、採用ミスを劇的に減少させることができます。

労働トラブル予防対策が「不十分」だと感じている32%の担当者の方

従来の対策では解決できない根本的な予防手法を身につけることで、トラブル発生率を大幅に低減できます。

パワハラ・セクハラ問題に悩む39%の企業の管理職・人事担当者の方

ハラスメントを引き起こしやすい人材の特徴を事前に見抜く手法を習得し、職場環境の改善を図れます。

労働条件の相違によるトラブルに直面している20%の企業の採用担当者の方

応募者の期待値と企業の提供条件のマッチング精度を向上させ、入社後のミスマッチを防止できます。

調査概要

調査実施:Nekoroi Group株式会社

調査委託:ウィンベル合同会社

調査対象:人事・管理職経験者・中小企業経営者

調査期間:2025年8月

有効回答数:100名(男性58名、女性42名)

調査方法:WEBアンケート

お申込み・お問い合わせ:

ウィンベル合同会社

TEL: 050-1808-6157

福岡オフィス:福岡市博多区祇園町6-26-306

東京オフィス:東京都港区浜松町2-5-3

セミナー詳細:労働トラブルを予防する科学的採用術特別セミナー