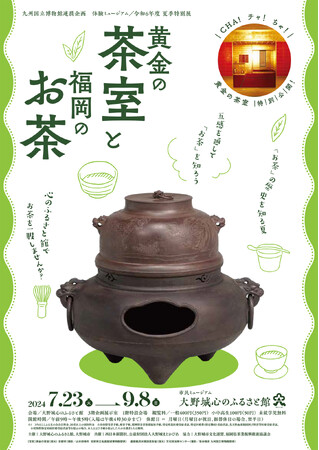

五感を通して「お茶」を知る―夏休みイベント・ワークショップも大充実!―

大野城心のふるさと館では、お茶をテーマに、福岡県が誇る芦屋釜の茶の湯釜や豊臣秀吉が作らせた黄金の茶室の再現を中心に、古代から現代までのお茶の歴史に関する資料類を展示します。

展覧会概要

名称:九州国立博物館連携企画 体験ミュージアム/令和6年度夏季特別展

「黄金の茶室と福岡のお茶」

会場:大野城心のふるさと館 3階企画展示室・1階特設会場

(福岡県大野城市曙町3丁目8-3)

開館時間:午前9時~午後5時(入場は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(月曜日が祝日、振替休日の場合、翌平日)

主催:大野城心のふるさと館、大野城市

共催:西日本新聞社、公益財団法人大野城まどかぴあ

協力:大野城市文化連盟、福岡県茶業振興推進協議会

入場料:一般 400円(350円) 小中高生100円(50円) 未就学児無料

※( )内はここふる友の会会員料金、20名以上の団体料金

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証等を提示の場合、本人および手帳を提示した人の介護者1人は無料。

展覧会構成

第1章「お茶の伝来と広がり」

遣唐使により日本にお茶が伝えられたのは奈良時代と言われています。海外に開かれた窓口を持ち、最先端の文化を受け入れていた福岡では、大宰府客館跡で茶碗が見つかる等、そのころから喫茶文化が伝わっていたと考えられています。その後、安土桃山時代にかけて、お茶は都市から村へ広がっていきました。展示では、遺跡から出土した資料類を紹介することで、お茶の伝来とその歴史をたどります。

第2章「黄金の茶室と茶道具」

安土桃山時代、織田信長・豊臣秀吉は、名物茶道具を収集し、茶会の開催を盛んに行う等、茶の文化は桃山時代を象徴するものの一つとなりました。その象徴として、豊臣秀吉の「黄金の茶室」が伝えられています。会場では、再現された「黄金の茶室」と茶道具を展示します。

第3章「喫茶の広がり」

江戸時代になると、中国から新たな喫茶法が伝わり、「煎茶道」が確立し、お茶を飲用する文化が一般にも広がっていきます。さらに明治時代になると一般家庭でも急須や湯のみなど、日常の飲食にお茶が浸透していきます。時代毎に移り行く茶道具を展示することで、それぞれの時代における、お茶や喫茶文化の移り変わりを紹介します。

夏休みイベント・ワークショップ

九州国立博物館と連携した「体験ミュージアム」として、芦屋釜の重さを体験するコーナーをはじめ、お茶をテーマに、家族や友人で参加いただけるイベントやワークショップ(一部、事前予約制)も数多く用意しています。

詳細・お申込みは、下記、大野城心のふるさと館公式HPをご確認ください。

大野城心のふるさと館公式HP

https://www.onojo-occm.jp/